Localisation: France/Auvergne-Rhône-Alpes/Allier

Site : Néris-les-Bains - Camp Romain nom(s) antique(s): Neriomagus Aquae Neri

Province romaine: Lugdunensis

Peuple gaulois: Bituriges Cubi

Support: Plaque

Matériau: grès

Description du support: Plaque de pierre en grès brunâtre, de contexture extrêmement grossière (et, par là, bien malencontreusement choisi comme support de gravure). Le bloc constitue un parallélépipède approximatif, à arêtes mousses. Dim. max. : 31 cm de large × 28 cm de haut × 16 cm d'épaisseur. Une des deux faces principales, approximativement carrée, porte un texte gaulois en alphabet latin.

Remarques de Michel Lejeune :

« Granit », écrit La Villegille en 1860 (suivi par le registre d'inventaire à cette date). « Calcaire » écrit Mowat (Mowat 1877 , suivi par le catalogue de 1883, par Stokes, et par l'inventaire de 1912). « Lapis harenaceus », écrit Hirschfeld (CIL XIII (1388)). Aucune précision sur la nature de la pierre chez Rhŷs ni Whatmough, qui l'ont pourtant, comme les trois autres, examinée.

État de conservation: Pierre complète ; inscription endommagée.

Lieu de découverte: Néris

Contexte local: Les recherches faites entre 1970 et 1985 ne concernent pas la zone intéressée par la trouvaille fortuite de notre pierre au siècle dernier. Elle fut faite au lieu-dit (de dénomination impropre) « Camp Romain ». Si notre pierre appartenait bien originellement au Camp, où il a été trouvé ; on peut cependant se demander si ce réduit escarpé est un site plausible de sépulture.

Conditions de découverte: Pierre trouvée fortuitement en (ou peu avant) 1836 à la sortie nord-ouest de Néris au lieu-dit « Camp Romain ».

Historique de conservation: Acquise en 1836 par La Villegille, et donnée par lui en 1860 au Musée de Cluny à Paris, où elle a reçu successivement les nos d'inventaire 3.172 (en 1860) puis inv. 19.262 (renumérotation de 1912). Nouvelle présentation depuis 1984 dans la salle du frigidarium des Thermes, où la pierre, à hauteur de lecture, est affixée au mur par des crochets.

À la date de 2022, la pierre est conservée dans les réserves du musée de Cluny, sous le numéro d'inventaire Cl. 3172.

Lieu de conservation: Paris

Institution de conservation: Musée de Cluny

N° inventaire: Cl. 3172

Autopsie: Photographiée dans le cadre du projet RIIG par Coline Ruiz Darasse en mai 2023 dans les réserves du musée de Cluny.

Signalement: L'histoire de la pierre, jusqu'ici fort confuse, redevient nette à travers les documents suivants :

a)Lettre (inédite) de P. A. Nouail de la Villegille, secrétaire du Comité des Travaux historiques, à Edmond du Sommerard, conservateur du Musée des Thermes et de l'Hôtel de Cluny, en date du 25 novembre 1860, conservée dans les archives du Musée (avec le brouillon de la lettre d'acceptation du don, en date du 14 décembre 1860) : « ... Je me trouvais à Néris en 1836, et j'appris qu'en labourant l'intérieur du camp romain situé à l'entrée de la ville, un paysan avait trouvé une pierre portant une inscription. Je fus voir cette pierre et j'en fis l'acquisition, non sans quelque peine, parce que le maire de Néris avait défendu au possesseur de la vendre, comme antiquité intéressant la localité. Toutefois, les scrupules du paysan cédèrent devant mes offres et après une remise qui me fut faite avec beaucoup de mystère, en dehors de la ville, j'apportai ce morceau de granit [sic] à Paris. Bien que l'inscription qu'il porte n'ait pu encore être déchiffrée en totalité, ce monument épigraphique me paraît cependant offrir assez d'intérêt pour être admis dans une collection appartenant à l'État ; et j'en fais don au Musée de Cluny où j'espère que vous voudrez bien lui donner place... ».

b)Registre d'inventaire, année 1860, n° 3.172 : « Inscription antique gravée sur granit [sic] trouvée à Néris en 1836 et donnée au Musée par M. Villegille... ».

c)Premières mentions (Hugo 1877 pp. 266-267) et publication (Mowat 1878a pp. 94-108) par Robert Mowat : « Monument conservé depuis des années au Musée de Cluny : bloc calcaire [sic] ... ; la provenance de cette pierre et la manière dont elle est entrée au Musée de Cluny sont entourées de quelque obscurité. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on la découvrit il y a plusieurs années en déplaçant quelques blocs gisant dans un coin du musée. M. du Sommerard, directeur de l'établissement, suppose, avec toute apparence de raison, qu'elle y avait été déposée avec d'autres débris provenant des trayaux de réparation de la Sainte-Chapelle, et que l'ouvrier qui l'a apportée s'est retiré sans donner de renseignements au gardien... » (Mowat 1878a pp. 108).

À la suite de cette étrange assertion du conservateur (qui avait reçu et inventorié l'objet en 1860), attribution erronée à Lutèce (reprise par E. Desjardins, Desjardins 1878 2 pp. 476). Mais la rectification ne devait pas tarder :

d)R. Mowat, dans le fascicule suivant de la Revue Archéologique Mowat 1878b pp. 188-189 : « Mon article sur la découverte d'une inscription gauloise avait à peine paru en février dernier dans la Revue lorsque M. A. de Barthélémy m'a fort obligeamment communiqué un renseignement important qu'il venait de recevoir de M. de la Villegille. À la date du 10 février, celui-ci l'informait que ce monument épigraphique provient d'une enceinte carrée en terre située à droite de la route de Montluçon à Néris en arrivant dans cette dernière ville. M. de la Villegille l'a donné en 1869 [sic : coquille pour 1860] au Musée de Cluny... ».

L'attribution correcte à Néris figure dans le catalogue de 1883 (Sommerard 1883 306 pp. 29) : « Inscription gauloise, gravée sur un bloc calcaire [sic], trouvée à Néris en 1836... et donnée au Musée en 1860 par M. de la Villegille... ». De même dans le catalogue de 1922(Haraucourt et Montrémy 1922 n°520 pp. 95) : « Inscription gauloise (ex-voto ou épitaphe), Ier siècle (?), trouvée à Néris (Allier) en 1836, don de La Villegille, 1860) ». Entre temps, le nouvel inventaire de 1912, où l'objet reçoit le n°19.262, néglige de mentionner le lieu de trouvaille : « Inscription. Époque gauloise. Don de la Villegille 1860. Bloc calcaire [sic]... ».

Attribution correcte à Néris dans toutes les mentions du document à partir de 1881.

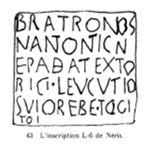

Description de l'inscription: Le champ inscrit, gravé (24 cm de haut × 23 cm de large), a été évidé en réservant un encadrement large en moyenne de 2,5 cm et faisant saillie de 0,5 cm environ. L'inscription est pratiquement tangente au cadre à gauche, en haut et à droite. Elle se répartit sur cinq lignes (faibles interlignes de 5 mm à 10 mm), plus le début d'une sixième : le graveur, n'ayant pu terminer son texte avec la l.5, a rejeté trois lettres dans la bande qui demeurait libre entre les pieds de lettres de la l.5 et le cadre.

Description de l'écriture: Lettres capitales d'environ 30 mm de haut aux lignes 1 et 5, d'environ 35 mm aux lignes 2, 3, 4 ; 20 à la ligne 5.

Remarques de Michel Lejeune :

Noter E pour e, et (l.3) Ð pour l'affriquée t͡s ; (la barrette de D, à même hauteur que celle du a qui suit, est aujourd'hui à peine perceptible, mais voir fig. RIG II.1 42, 2 pp. 92). Des omégas n'ont jamais existé que dans l'imagination de Rhŷs (cf. bibliographie) ; un examen attentif établit que les o de nanto... l.2 et suio... l.5 étaient des circonférences complètes (encore que leurs parties inférieures soient aujourd'hui très effacées ; mais voir fig. RIG II.1 42, 2 pp. 92).

Le seul mot divisé entre deux lignes est coupé syllabiquement (...to|ri..., ll. 3-4). Les limites de mots dans le cours d'une ligne sont marquées par des interponctions à mi-hauteur (après ...gi, l.4 ; après ...be, l.5). Le souci de faire tenir le texte dans un espace à peine suffisant a conduit le graveur à user de divers expédients, qui se manifestent surtout en fin de ligne ; abréviation ...icn pour ...icnos, l.2 ; écrasement latéral et cabossage des derniers o des lignes 1 et 4, réduction de diamètre pour l'o de la l.4 et le second o de la l.5 ; ligatures n͡t l.2, c͡i l.4.

La lecture est difficile. Nous avons procédé à des examens répétés en faisant jouer diversement la lumière ; nous avons exploité aussi un jeu de photographies prises sous éclairages variés (RIG II.1 42 pp. 92 ; le cliché 2 est le plus parlant). Nous demeurons, plus d'une fois, dans l'incertitude. Aussi notre transcription et le dessin interprétatif (RIG II.1 pp. fig. 43) qui l'accompagne ne devront-ils être reçus qu'avec cette réserve.

Difficulté générale, venant de la nature même de cette pierre à texture grumeleuse ayant rendu impossible une gravure nette. Difficultés ponctuelles (notamment pour la première partie de la l.3) dues à des érosions accidentelles de la surface. Et, de plus, cette circonstance, qui n'a pas été signalée jusqu'ici : à la base des lettres règne, à chaque ligne, une sorte de sillon horizontal plus ou moins continu résultant apparemment d'un lignage préalable du champ, sillon avec lequel tendent à se confondre les éléments horizontaux inférieurs des e et des l ; en sorte que les éditeurs antérieurs (par exemple en position antépénultième de la l.4) ont trop facilement identifié comme l une haste verticale dont le bas plongeait (de part et d'autre, d'ailleurs) dans ce sillon, négligeant une barrette supérieure qui dénonce la lettre comme un t : des deux traits, celui qu'on est en droit de négliger est celui du bas, parce qu'il est susceptible d'une autre explication (lignage).

En général, lorsque l'hésitation demeure possible entre deux lectures, nous avons choisi, ci-dessous, celle qui s'écarte de la tradition afin de lui donner ses chances.

L. 2 : ...onti... incontestable, là où tous les éditeurs ont lu ce qu'ils attendaient (...oni...) ; lapsus dittographique du graveur, qui venait d'écrire (correctement) n͡t dans ...anto... ; entendre donc nanton{t}icn(os).

L. 4, portion initiale : d'abord, à première vue, soit bi..., soit ri..., selon que le segment correspondant du lignage appartient ou non en même temps à la lettre elle-même (mais r matériellement un peu plus probable que b). Ensuite, ...ci : sorte de ligature, un i de petite taille étant logé dans la boucle du c, son sommet à l'aplomb de l'extrémité supérieure du c, son pied ne descendant pas aussi bas que les autres lettres ; l'arrondi inférieur du c vient se perdre dans le lignage sans qu'on puisse décider jusqu'où il se prolonge vers la droite ; en tout cas nulle part n'apparaît le petit élément diacritique qui serait constitutif d'un g. Ne pas mettre en doute, pour autant, qu'il s'agisse du datif d'un composé en -rīx ; mais si le graveur a écrit -rici, reconnaître là une de ces notations de /g/ par c (Dottin 1918 pp. 63), discutées notamment par C. Watkins (Watkings 1955 pp. 17 sv.).

L. 4, portion finale : entre le second u et le (maladroit) o terminal, deux hastes verticales qui, vers le bas, vont rejoindre le sillon de lignage ; traditionnellement depuis Mowat on y voit des l, en demandant au lignage d'en fournir les traits horizontaux inférieurs. Mais c'est négliger le fait que la haste de gauche est, à son sommet, coiffée d'une barrette qui en fait un t (barrette oblique, montant vers la droite, comme celle de ...onti... à la l. 2) ; lecture ...ti..., dès lors, préférable à ...ll... (ceci justifiant, d'ailleurs, l'important blanc de part et d'autre de la première haste).

L. 5, portion finale : après l'interponction, et pour les mêmes raisons, préférer to... à lo... (barrette supérieure cette fois horizontale, comme celle de ...anto... à la l.2). Ensuite, ...gi plutôt que ...ci si l'on interprète comme élément diacritique la remontée de la boucle inférieure vers la droite, différenciant cette lettre des autres c du texte.

L. 6 : les petits appendices latéraux, horizontaux ou obliques, dont certains éditeurs ont cru voir pourvue, vers la droite, la haste finale, n'ont pas d'existence (illusions dues aux inégalités de la surface).

Le seul mot divisé entre deux lignes est coupé syllabiquement (...to|ri..., ll. 3-4). Les limites de mots dans le cours d'une ligne sont marquées par des interponctions à mi-hauteur (après ...gi, l.4 ; après ...be, l.5). Le souci de faire tenir le texte dans un espace à peine suffisant a conduit le graveur à user de divers expédients, qui se manifestent surtout en fin de ligne ; abréviation ...icn pour ...icnos, l.2 ; écrasement latéral et cabossage des derniers o des lignes 1 et 4, réduction de diamètre pour l'o de la l.4 et le second o de la l.5 ; ligatures n͡t l.2, c͡i l.4.

La lecture est difficile. Nous avons procédé à des examens répétés en faisant jouer diversement la lumière ; nous avons exploité aussi un jeu de photographies prises sous éclairages variés (RIG II.1 42 pp. 92 ; le cliché 2 est le plus parlant). Nous demeurons, plus d'une fois, dans l'incertitude. Aussi notre transcription et le dessin interprétatif (RIG II.1 pp. fig. 43) qui l'accompagne ne devront-ils être reçus qu'avec cette réserve.

Difficulté générale, venant de la nature même de cette pierre à texture grumeleuse ayant rendu impossible une gravure nette. Difficultés ponctuelles (notamment pour la première partie de la l.3) dues à des érosions accidentelles de la surface. Et, de plus, cette circonstance, qui n'a pas été signalée jusqu'ici : à la base des lettres règne, à chaque ligne, une sorte de sillon horizontal plus ou moins continu résultant apparemment d'un lignage préalable du champ, sillon avec lequel tendent à se confondre les éléments horizontaux inférieurs des e et des l ; en sorte que les éditeurs antérieurs (par exemple en position antépénultième de la l.4) ont trop facilement identifié comme l une haste verticale dont le bas plongeait (de part et d'autre, d'ailleurs) dans ce sillon, négligeant une barrette supérieure qui dénonce la lettre comme un t : des deux traits, celui qu'on est en droit de négliger est celui du bas, parce qu'il est susceptible d'une autre explication (lignage).

En général, lorsque l'hésitation demeure possible entre deux lectures, nous avons choisi, ci-dessous, celle qui s'écarte de la tradition afin de lui donner ses chances.

L. 2 : ...onti... incontestable, là où tous les éditeurs ont lu ce qu'ils attendaient (...oni...) ; lapsus dittographique du graveur, qui venait d'écrire (correctement) n͡t dans ...anto... ; entendre donc nanton{t}icn(os).

L. 4, portion initiale : d'abord, à première vue, soit bi..., soit ri..., selon que le segment correspondant du lignage appartient ou non en même temps à la lettre elle-même (mais r matériellement un peu plus probable que b). Ensuite, ...ci : sorte de ligature, un i de petite taille étant logé dans la boucle du c, son sommet à l'aplomb de l'extrémité supérieure du c, son pied ne descendant pas aussi bas que les autres lettres ; l'arrondi inférieur du c vient se perdre dans le lignage sans qu'on puisse décider jusqu'où il se prolonge vers la droite ; en tout cas nulle part n'apparaît le petit élément diacritique qui serait constitutif d'un g. Ne pas mettre en doute, pour autant, qu'il s'agisse du datif d'un composé en -rīx ; mais si le graveur a écrit -rici, reconnaître là une de ces notations de /g/ par c (Dottin 1918 pp. 63), discutées notamment par C. Watkins (Watkings 1955 pp. 17 sv.).

L. 4, portion finale : entre le second u et le (maladroit) o terminal, deux hastes verticales qui, vers le bas, vont rejoindre le sillon de lignage ; traditionnellement depuis Mowat on y voit des l, en demandant au lignage d'en fournir les traits horizontaux inférieurs. Mais c'est négliger le fait que la haste de gauche est, à son sommet, coiffée d'une barrette qui en fait un t (barrette oblique, montant vers la droite, comme celle de ...onti... à la l. 2) ; lecture ...ti..., dès lors, préférable à ...ll... (ceci justifiant, d'ailleurs, l'important blanc de part et d'autre de la première haste).

L. 5, portion finale : après l'interponction, et pour les mêmes raisons, préférer to... à lo... (barrette supérieure cette fois horizontale, comme celle de ...anto... à la l.2). Ensuite, ...gi plutôt que ...ci si l'on interprète comme élément diacritique la remontée de la boucle inférieure vers la droite, différenciant cette lettre des autres c du texte.

L. 6 : les petits appendices latéraux, horizontaux ou obliques, dont certains éditeurs ont cru voir pourvue, vers la droite, la haste finale, n'ont pas d'existence (illusions dues aux inégalités de la surface).

Remarques de l'équipe du RIIG :

La photogrammétrie réalisée sur la pierre a fait apparaître de manière plus claire le soin porté à l'écriture de l'inscription. Les lettres (R, T, E, L…) sont pourvues d'empattements réalisés avec une forme d'élégance. Cela permet de confirmer par ailleurs la lecture du L pour le dernier mot de la dernière ligne (LOGITOI) mais relance l'interrogation sur la présence des ligatures à la ligne 2.

Type de texte: Indéterminé

Datation du texte: Ier siècle

Justificatif de datation: paléographie. L'écriture ne disconvient pas au Ier siècle : c'est le seul indice (imprécis) que nous ayons pour dater le document, en l'absence de tout contexte archéologique.

Niveau de certitude: ◉◉◉

Remarques de Pierre-Yves Lambert : PLT-a

La chute du -n final de l'accusatif de leucutio est un signe de langue tardive.

Suiorebe présente aussi des traits tardifs. Si on part de l'indo-européen *sṷesor-, il faut considérer qu'est intervenue en gaulois tardif une chute du -s- intervocalique, comparable à ce qui est attesté en brittonique au Ier s. (cf. Jackson 1954 ).

Suiorebe présente aussi des traits tardifs. Si on part de l'indo-européen *sṷesor-, il faut considérer qu'est intervenue en gaulois tardif une chute du -s- intervocalique, comparable à ce qui est attesté en brittonique au Ier s. (cf. Jackson 1954 ).

Édition corpus: RIG II.1 p. 89-98 ; RIG II.1 p. 92-93 fig. 42-43 .

Commentaire bibliographique: Hugo 1877 p. 256 ; Mowat 1877 p. 255,266-267 ; Desjardins 1878 ; Mowat 1878b p. 94-108 ; Mowat 1880a p. 255 ; Mowat 1880a p. 256 n. 2 ; BEG 1881 p. 245 ; Stokes 1881 p. 116-119 ; Sommerard 1883 ; Stokes 1886 p. 134-136 (23) ; Mowat 1887b p. 256-266 ; CIL XIII p. 1388 ; Rhŷs 1911 p. 320 ; Rhŷs 1905 p. 108 n. 2 ; Rhŷs 1906 p. 324-326 ; Dottin 1918 p. 10,100,166 ; Dottin 1918 p. 120 n. 1 ; Haraucourt et Montrémy 1922 ; Thurneysen 1946 p. 182 ; Watkings 1955 ; Schmidt 1957 p. 208,248 ; Holder 1962 I (514,1442) ; Holder 1962 I (514,1442) ; Holder 1962 II (65,196,278) ; Holder 1962 III (926) ; Evans 1967 p. 88,104,314,358 ; IEW ; Whatmough 1970 p. 350 ; Lejeune 1984a ; RIG I ; Schmidt 1986 p. 179 ;

Texte

01 BRATRONOS 02 NA⁽NT⁾O⁽NT⁾ICN 03 EPAÐATEXTO 4 ṚICI▴LEVCVṬỊO 05 SVIOREBE▴ḶOG̣I 06 TOI |

01 bratronos 02 na⁽nt⁾o⁽n{t}⁾icn(os) 03 epađateχto- 4 rici leucuṭịo 05 suiorebe ḷog̣i- 06 toi |

01 BRATRONOS 02 NA⁽NT⁾O⁽NT⁾ICN 03 EPAÐATEXTO 4 ṚICI▴LEVCVṬỊO 05 SVIOREBE▴ṬOG̣I 06 TOI |

01 bratronos 02 na⁽nt⁾o⁽n{t}⁾icn(os) 03 epađateχto- 4 ṛici leucuṭịo(n) 05 suiorebe ṭog̣i- 06 toi |

01 bratronos 02 na⁽nt⁾o⁽n{t}⁾icn(os) 03 epađateχto- 4 rici leucuṭịo 05 suiorebe ḷog̣i- 06 toi |

idionyme nominatif masc. sg. thème en -o patronyme nominatif masc. sg. thème en -o théonyme datif masc. sg. thème consonantique adjectif (épiclèse) datif masc. sg. thème en -o substantif instrumental duel substantif locatif sg. thème en -o |

01 bratronos 02 na⁽nt⁾o⁽n{t}⁾icn(os) 03 epađateχto- 4 ṛici leucuṭịo(n) 05 suiorebe ṭog̣i- 06 toi |

idionyme nominatif masc. sg. thème en -o patronyme abreviation nominatif masc. sg. thème en -o datif masc. sg. thème consonantique substantif accusatif sg. thème en -o substantif cl_kindship instrumental pl. fém. thème consonantique verbe sg. 3 prétérit |

Traduction:

de Pierre-Yves Lambert : PLT-a

Bratronos, fils de Nantonos, a établi un leucution (bois sacré ?) pour Epadatextorix, en association avec ses sœurs.

de Michel Lejeune : MLE-a

Bratronos fils de Nantonos, à (Mars ?) Epadateχtorix Leucutio(s)...

Apparat critique:

Remarques de Michel Lejeune : MLE-a MLE-b

Il est plausible que le texte commence par une désignation bimembre au nominatif, suivie d'une désignation bimembre au datif ; après quoi viendraient deux mots de statut incertain et de signification obscure ; encore cette vue ne prétend-elle pas à la certitude. Si les deux premiers termes ont été tout de suite correctement identifiés, le reste a fait l'objet d'une série d'approches tâtonnantes dues d'abord à Mowat et à Stokes (qui songent à une dédicace), ensuite à Rhŷs (qui songe à une épitaphe). La présente discussion, si elle prend en compte une lecture par endroits nouvelle, n'en arrive pas pour autant à l'élucidation souhaitable du document.

En début de texte, un nominatif (en l'espèce, de deuxième déclinaison) étant bien plus probable qu'un génitif (en l'espèce, de thème en ...n-), s'en tenir à ce qui a été, dès le départ, l'interprétation de Mowat : énoncé à sujet Bratronos Nantionicn(os), idionyme + adj. patronymique.

Sur Bratronos, voir Evans 1967 pp. 314 : dérivé du nom celtique brāter-/brātr- du « frère » ; mais, plutôt que d'évoquer lat. patrōnus, mātrōna (à suffixe -ōno-), se référer à des dérivés celtiques en -ŏno- (type : Epŏna : ŏ garanti par Juvénal) comme l'hydronyme Mātrŏna (ŏ garanti par Ausone et par l'évolution romane) ; à la différence de ce Brātrŏno-, c'est sur le degré plein en -ter- qu'est dérivé, de celt. ater-/atr- « père », un anthroponyme Aterŏno- (cf. Ateronius, CIL V (6518, 6520)).

Le nom Nantonios, impliqué par Nantonicnos, se retrouve en CIL VII (198) ; voir Evans 1967 pp. 104, 236 ; on discute pour savoir si les anthroponymes celtiques en Nant... sont apparentés à un nom *nantu- de la « vallée » (IEW pp. 764) ou (plutôt ?) à un nom *nanti- du « combat » (IEW pp. 755).

Dès le départ aussi, Mowat a vu en Epadateχtorigi le datif d'un nom propre en -rīx (série proliférante d'anthroponymes ; mais quelques théonymes aussi : voir Lejeune 1982c ), encore qu'il ait ensuite changé d'avis (Mowat 1877 ). Il existe un composé Ateχtorix (nom d'un prince picton : légendes monétaires Atectorix, Holder 1962 I (254)), dont le premier terme est lui-même composé : A(d)-teχto-, à côté de Con-teχto-, etc. (voir Schmidt 1957 pp. 116, 181, 277). À partir de là a été constitué un sur-composé *Epat͡s-ateχto-rix avec un premier terme (ici écrit epad-) qui se retrouve (noté epas- dans nos manuscrits) dans le nom du prince arverne Epasnactus mentionné, pour l'année -51, par Hirtius (César VIII 44 4 ; voir Schmidt 1957 pp. 209) ; ce premier terme (dont on s'accorde à penser qu'il dérive - mais comment ? - de epo- « cheval ») est lui-même à la base d'hypocoristiques divers (ainsi Epatō nom de femme à Vaison CIL XII (1398), etc.).

Inspirée par une épitaphe latine de Saintes (celle d'un militaire du corps de cavalerie dit Atectorigien : ...duplicario alae Atectorigianae..., CIL XIII (1041)), la trop ingénieuse construction de Mowat (Mowat 1877 ) ne convainc pas. Sur le fond : les références militaires romaines ont bien peu de chances d'être jamais passées dans l'épigraphie gauloise ; c'est, en tout cas, sans exemple jusqu'ici. Sur la forme : outre que la finale ...rigi reste alors inexpliquée chez Mowat, c'est pure illusion que de voir en epad un nomin. sg. du type de eques : la sifflante impliquée dans l'affriquée n'est pas désinentielle, puisqu'elle se retrouve en premier terme de composé, dans Epasnactus.

Donc : « B. fils de N. pour E. », que E. soit anthroponyme (alors, épitaphe avec formule de curatelle) ou théonyme (alors, ex-voto).

Dans le quatrième mot (que, plutôt que leucullo, nous lisons leucutio) apparaît, avec diphtongue eu conservée (comme dans le document biturige contemporain *CHE-01-01 : aneuno), le radical *leuk- (IEW pp. 687), abondamment représenté dans l'onomastique gauloise (Holder 1962 II (192, 291, 296)). Il n'est pas question, bien entendu, de rechercher dans notre texte une référence à Lutèce (comme on l'a fait épisodiquement lorsqu'on croyait la pierre issue de l'Île de la Cité : Mowat 1877 ). Mais il se trouve que Mowat (pensant que le mot en -rīx pouvait être un théonyme, épiclèse de Mars) avait aussi (Mowat 1877 ), à propos du mot en leuc- de Néris, lointainement évoqué les dédicaces Marti Leucetio ou Loucetio (CIL VII (36), CIL XIII (6221, 7241, 7242, 7249, 7252, 7608, 11605)). Il le faisait donc à partir d'un leucullo. Mais, si la nouvelle lecture est admise, le rapprochement prend de la consistance : leucutio pourrait bien être une variante de (voire, un lapsus pour ?) leucetio.

En tout cas, on a posé, à propos de la finale de ce quatrième mot, un faux problème. Finale de dat. sg. thématique, estimait Mowat. Impossible, rétorque Stokes, car ce cas est en -u (et, comme il y a cependant besoin d'un datif, il fait un mot de leucullosu). En réalité, vaine querelle. Le gaulois, outre un /o/ d'aperture moyenne et un /u/, l'un et l'autre hérités, l'un et l'autre dotés d'une notation constante, avait vu se développer un phonème intermédiaire /ů/, issu à date historique de *-ō final et aussi de diverses monophtongaisons (par exemple au dat. sg. thématique). Ce phonème était dépourvu de notation propre. Ainsi ce datif s'écrit-il en gallo-grec (RIG I pp. 449) tantôt -o tantôt -ου, en gallo-latin tantôt -o (comme ici), tantôt -u.

Peut-être bien, donc, « B. fils de N. à (Mars ?) E. L. ... ». Mais après ?

Les deux derniers mots (le dernier, de lecture discutée) demeurent obscurs ; pour les diverses hypothèses avancées jusqu'ici, voir notre analyse de la bibliographie. Nous nous bornerons à des observations sur les finales.

a) Finale ...be. Si verbale (le contexte faisant alors attendre un prétérit 3e sg.), elle serait sans aucune correspondance en celtique ; elle évoquerait peut-être certains prétérits faibles de l'osco-ombrien (ainsi, dans la 1re conjugaison osque, 3e sg. en ...AFED, issu de *-ā-bh(w)et) ; encore faudrait-il étayer sur d'autres exemples (mais ils font défaut) un amuïssement, en gaulois, de l'ancienne désinence secondaire *-t. Si désinence nominale (de cas oblique), elle ne coïncide ni avec le -bo du dat. pl., ni avec le -bi de l'instr. pl. Quel statut aurait alors ce -be (plausiblement issu de *-bhei ; sur ce traitement, cf. RIG I pp. 451) ? Faute de lui trouver place au pluriel, voudra-t-on l'imputer à un dat. instr. duel ? Du duel en gaulois, nous ne savons rien (sur l'existence alléguée d'un cas direct duel en ...o dans la IIe déclinaison, voir RIG I pp. 275). Dans les deux hypothèses (verbale, nominale) envisagées ci-dessus, le -e- qui précède b pourrait résulter de l'aperture d'un -ĭ- en syllabe intérieure ouverte.

b) Finale ...oi(si telle est bien la lecture). Première difficulté : à notre connaissance (RIG I pp. 451), -oi final (dans nos exemples, au nomin. pl. thématique) est conservé en gaulois avant notre ère, mais se réduit ensuite à -i ; l'exemple de Saint-Germain-source-Seine (CDO-02-01), aresequani, est datable du milieu ou de la seconde moitié du Ier siècle ; il faudrait donc que l'inscription de Néris fût antérieure, ou fût, sur ce point, archaïsante. À dire vrai, notre chronologie n'est ni assez précise ni assez largement assise pour que la difficulté signalée soit dirimante. Cela dit, le contexte exclut un nominatif pluriel ; admettrait-on que l'inscription fût constituée de deux énoncés successifs (le premier étant nominal : « X. pour Y. »), il faudrait que, dans le second, un sujet au pluriel (notre mot en ...oi) fût associé à un prédicat au pluriel (soit nominal, soit verbal), ce que le mot en ...be ne saurait être. Songera-t-on alors à un locatif sg. thématique (encore que, de l'existence du locatif en gaulois, on ne sache rien) ? Du moins se gardera-t-on alors de lui donner (avec Stokes 1881 ) une signification instrumentale ; si locatif il y avait (pouvant s'employer sans préposition), il ne pourrait marquer que l'environnement concret de la pierre (« dans le... », « sur le... »).

c) C'est seulement pour mémoire qu'on posera enfin la question suivante. À la même époque (en gros), dans notre autre document biturige (Genouilly, *CHE-01-01), le lapicide A note tous les -s en fin de mot (VIRILIOS, etc.), le lapicide B n'en note aucun (ANEVNO, etc.). Le lapicide de Néris a écrit BRATRONOS à la l.1 ; le plus plausible est de le supposer cohérent avec lui-même (et d'accord avec A). Mais, si l'on voulait imaginer que, dans son usage aient pu se refléter, par des flottements, les deux usages de Genouilly, cela ouvrirait peut-être, pour -BE par exemple ou pour -OI, d'autres possibilités.

En début de texte, un nominatif (en l'espèce, de deuxième déclinaison) étant bien plus probable qu'un génitif (en l'espèce, de thème en ...n-), s'en tenir à ce qui a été, dès le départ, l'interprétation de Mowat : énoncé à sujet Bratronos Nantionicn(os), idionyme + adj. patronymique.

Sur Bratronos, voir Evans 1967 pp. 314 : dérivé du nom celtique brāter-/brātr- du « frère » ; mais, plutôt que d'évoquer lat. patrōnus, mātrōna (à suffixe -ōno-), se référer à des dérivés celtiques en -ŏno- (type : Epŏna : ŏ garanti par Juvénal) comme l'hydronyme Mātrŏna (ŏ garanti par Ausone et par l'évolution romane) ; à la différence de ce Brātrŏno-, c'est sur le degré plein en -ter- qu'est dérivé, de celt. ater-/atr- « père », un anthroponyme Aterŏno- (cf. Ateronius, CIL V (6518, 6520)).

Le nom Nantonios, impliqué par Nantonicnos, se retrouve en CIL VII (198) ; voir Evans 1967 pp. 104, 236 ; on discute pour savoir si les anthroponymes celtiques en Nant... sont apparentés à un nom *nantu- de la « vallée » (IEW pp. 764) ou (plutôt ?) à un nom *nanti- du « combat » (IEW pp. 755).

Dès le départ aussi, Mowat a vu en Epadateχtorigi le datif d'un nom propre en -rīx (série proliférante d'anthroponymes ; mais quelques théonymes aussi : voir Lejeune 1982c ), encore qu'il ait ensuite changé d'avis (Mowat 1877 ). Il existe un composé Ateχtorix (nom d'un prince picton : légendes monétaires Atectorix, Holder 1962 I (254)), dont le premier terme est lui-même composé : A(d)-teχto-, à côté de Con-teχto-, etc. (voir Schmidt 1957 pp. 116, 181, 277). À partir de là a été constitué un sur-composé *Epat͡s-ateχto-rix avec un premier terme (ici écrit epad-) qui se retrouve (noté epas- dans nos manuscrits) dans le nom du prince arverne Epasnactus mentionné, pour l'année -51, par Hirtius (César VIII 44 4 ; voir Schmidt 1957 pp. 209) ; ce premier terme (dont on s'accorde à penser qu'il dérive - mais comment ? - de epo- « cheval ») est lui-même à la base d'hypocoristiques divers (ainsi Epatō nom de femme à Vaison CIL XII (1398), etc.).

Inspirée par une épitaphe latine de Saintes (celle d'un militaire du corps de cavalerie dit Atectorigien : ...duplicario alae Atectorigianae..., CIL XIII (1041)), la trop ingénieuse construction de Mowat (Mowat 1877 ) ne convainc pas. Sur le fond : les références militaires romaines ont bien peu de chances d'être jamais passées dans l'épigraphie gauloise ; c'est, en tout cas, sans exemple jusqu'ici. Sur la forme : outre que la finale ...rigi reste alors inexpliquée chez Mowat, c'est pure illusion que de voir en epad un nomin. sg. du type de eques : la sifflante impliquée dans l'affriquée n'est pas désinentielle, puisqu'elle se retrouve en premier terme de composé, dans Epasnactus.

Donc : « B. fils de N. pour E. », que E. soit anthroponyme (alors, épitaphe avec formule de curatelle) ou théonyme (alors, ex-voto).

Dans le quatrième mot (que, plutôt que leucullo, nous lisons leucutio) apparaît, avec diphtongue eu conservée (comme dans le document biturige contemporain *CHE-01-01 : aneuno), le radical *leuk- (IEW pp. 687), abondamment représenté dans l'onomastique gauloise (Holder 1962 II (192, 291, 296)). Il n'est pas question, bien entendu, de rechercher dans notre texte une référence à Lutèce (comme on l'a fait épisodiquement lorsqu'on croyait la pierre issue de l'Île de la Cité : Mowat 1877 ). Mais il se trouve que Mowat (pensant que le mot en -rīx pouvait être un théonyme, épiclèse de Mars) avait aussi (Mowat 1877 ), à propos du mot en leuc- de Néris, lointainement évoqué les dédicaces Marti Leucetio ou Loucetio (CIL VII (36), CIL XIII (6221, 7241, 7242, 7249, 7252, 7608, 11605)). Il le faisait donc à partir d'un leucullo. Mais, si la nouvelle lecture est admise, le rapprochement prend de la consistance : leucutio pourrait bien être une variante de (voire, un lapsus pour ?) leucetio.

En tout cas, on a posé, à propos de la finale de ce quatrième mot, un faux problème. Finale de dat. sg. thématique, estimait Mowat. Impossible, rétorque Stokes, car ce cas est en -u (et, comme il y a cependant besoin d'un datif, il fait un mot de leucullosu). En réalité, vaine querelle. Le gaulois, outre un /o/ d'aperture moyenne et un /u/, l'un et l'autre hérités, l'un et l'autre dotés d'une notation constante, avait vu se développer un phonème intermédiaire /ů/, issu à date historique de *-ō final et aussi de diverses monophtongaisons (par exemple au dat. sg. thématique). Ce phonème était dépourvu de notation propre. Ainsi ce datif s'écrit-il en gallo-grec (RIG I pp. 449) tantôt -o tantôt -ου, en gallo-latin tantôt -o (comme ici), tantôt -u.

Peut-être bien, donc, « B. fils de N. à (Mars ?) E. L. ... ». Mais après ?

Les deux derniers mots (le dernier, de lecture discutée) demeurent obscurs ; pour les diverses hypothèses avancées jusqu'ici, voir notre analyse de la bibliographie. Nous nous bornerons à des observations sur les finales.

a) Finale ...be. Si verbale (le contexte faisant alors attendre un prétérit 3e sg.), elle serait sans aucune correspondance en celtique ; elle évoquerait peut-être certains prétérits faibles de l'osco-ombrien (ainsi, dans la 1re conjugaison osque, 3e sg. en ...AFED, issu de *-ā-bh(w)et) ; encore faudrait-il étayer sur d'autres exemples (mais ils font défaut) un amuïssement, en gaulois, de l'ancienne désinence secondaire *-t. Si désinence nominale (de cas oblique), elle ne coïncide ni avec le -bo du dat. pl., ni avec le -bi de l'instr. pl. Quel statut aurait alors ce -be (plausiblement issu de *-bhei ; sur ce traitement, cf. RIG I pp. 451) ? Faute de lui trouver place au pluriel, voudra-t-on l'imputer à un dat. instr. duel ? Du duel en gaulois, nous ne savons rien (sur l'existence alléguée d'un cas direct duel en ...o dans la IIe déclinaison, voir RIG I pp. 275). Dans les deux hypothèses (verbale, nominale) envisagées ci-dessus, le -e- qui précède b pourrait résulter de l'aperture d'un -ĭ- en syllabe intérieure ouverte.

b) Finale ...oi(si telle est bien la lecture). Première difficulté : à notre connaissance (RIG I pp. 451), -oi final (dans nos exemples, au nomin. pl. thématique) est conservé en gaulois avant notre ère, mais se réduit ensuite à -i ; l'exemple de Saint-Germain-source-Seine (CDO-02-01), aresequani, est datable du milieu ou de la seconde moitié du Ier siècle ; il faudrait donc que l'inscription de Néris fût antérieure, ou fût, sur ce point, archaïsante. À dire vrai, notre chronologie n'est ni assez précise ni assez largement assise pour que la difficulté signalée soit dirimante. Cela dit, le contexte exclut un nominatif pluriel ; admettrait-on que l'inscription fût constituée de deux énoncés successifs (le premier étant nominal : « X. pour Y. »), il faudrait que, dans le second, un sujet au pluriel (notre mot en ...oi) fût associé à un prédicat au pluriel (soit nominal, soit verbal), ce que le mot en ...be ne saurait être. Songera-t-on alors à un locatif sg. thématique (encore que, de l'existence du locatif en gaulois, on ne sache rien) ? Du moins se gardera-t-on alors de lui donner (avec Stokes 1881 ) une signification instrumentale ; si locatif il y avait (pouvant s'employer sans préposition), il ne pourrait marquer que l'environnement concret de la pierre (« dans le... », « sur le... »).

c) C'est seulement pour mémoire qu'on posera enfin la question suivante. À la même époque (en gros), dans notre autre document biturige (Genouilly, *CHE-01-01), le lapicide A note tous les -s en fin de mot (VIRILIOS, etc.), le lapicide B n'en note aucun (ANEVNO, etc.). Le lapicide de Néris a écrit BRATRONOS à la l.1 ; le plus plausible est de le supposer cohérent avec lui-même (et d'accord avec A). Mais, si l'on voulait imaginer que, dans son usage aient pu se refléter, par des flottements, les deux usages de Genouilly, cela ouvrirait peut-être, pour -BE par exemple ou pour -OI, d'autres possibilités.

Commentaires:

Remarques de Pierre-Yves Lambert : PLT-a

Bratronos : sujet au nominatif, sur l'analyse duquel, voir plus haut, suivi de son patronyme Nantonicnos abrégé de sa finale.

Nantonicnos est probablement dérivé de nanto- « ruisseau ».

Epađateχtorig- : voir l'analyse de Lejeune reprenant Mowat.

Leucutio : objet à l'accusatif de lecture incertaine. Désignation possible d'un bois sacré (lucus), sur le thème *leuk « lumière, blancheur ».

Suiorebe est probablement une forme à l'instrumental sociatif, du nom de la sœur *sṷesor-. Finale en -ebe pour -ebi analogique des autres thèmes en -r- cf. ματρεβο (GAR-10-01).

Logitoi : verbe au prétérit. Thème verbal dénominatif *logho- « fait de coucher, d'établir » ou causatif de *legh- « coucher, établir » d'après Schmidt 1986

Bratronos : sujet au nominatif, sur l'analyse duquel, voir plus haut, suivi de son patronyme Nantonicnos abrégé de sa finale.

Nantonicnos est probablement dérivé de nanto- « ruisseau ».

Epađateχtorig- : voir l'analyse de Lejeune reprenant Mowat.

Leucutio : objet à l'accusatif de lecture incertaine. Désignation possible d'un bois sacré (lucus), sur le thème *leuk « lumière, blancheur ».

Suiorebe est probablement une forme à l'instrumental sociatif, du nom de la sœur *sṷesor-. Finale en -ebe pour -ebi analogique des autres thèmes en -r- cf. ματρεβο (GAR-10-01).

Logitoi : verbe au prétérit. Thème verbal dénominatif *logho- « fait de coucher, d'établir » ou causatif de *legh- « coucher, établir » d'après Schmidt 1986

Commentaire sociolinguistique:

Remarques de María José Estarán : MLE-a

Genre épigraphique : funéraire ?

Remarques de Pierre-Yves Lambert : PLT-a

De façon remarquable, Bratronos, signifiant quelque chose comme « le Grand Frère », a fait une offrande en mentionnant ses sœurs.

Remarques de Alex Mullen : MLE-a MLE-b

Two bi-partite masculine names? Gaulish patronymic adjective in -iknos? Unnamed women may be involved if we understand by SVIOREBE 'with the sisters' or similar. The root of this term in Indo-European is *swesor-. If this is the correct interpretation then the loss of the intervocalic -s- may help to date the text.

Photos

|

|

|

|

|

| RIG II.1, fig. 43 : L'inscription L-6 de Néris | RIIG ALL-01-01 (occlusion ambiante) | RIIG ALL-01-01 (depthmap) | RIIG ALL-01-01 (rasant) | RIIG ALL-01-01 (shading mix) |

Bibliographie du RIG: Hugo 1877 ; Mowat 1877 ; Desjardins 1878 ; Mowat 1878b ; Mowat 1880a ; BEG 1881 ; Stokes 1881 ; Sommerard 1883 ; Stokes 1886 ; Mowat 1887b ; Rhŷs 1911 ; Dottin 1918 ; Haraucourt et Montrémy 1922 ; Thurneysen 1946 ; Watkings 1955 ; IEW ; Holder 1962 ; Whatmough 1970 ; Lejeune 1984a ; Schmidt 1986 ;

Bibliographie du RIIG: Jackson 1954 ; Schmidt 1986 ; CAG 03 ; Lambert 2018 ; Dupraz 2021.

Linked Data:

- Ier siècle : http://n2t.net/ark:/99152/p09hq4ndm7n

- Plaque : https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrt7HbtemJhVu

- Grès : https://www.eagle-network.eu/voc/material/lod/75

- Endommagée : https://www.eagle-network.eu/voc/statepreserv/lod/4

- Gravé : https://www.eagle-network.eu/voc/writing/lod/3

- Lugdunensis : https://www.trismegistos.org/place/19858

- France : https://www.trismegistos.org/place/693

How to cite: Ruiz Darasse C., Blanchet H., Mullen A., Chevalier N., Prévôt N., « RIIG ALL-01-01 », dans Ruiz Darasse C. (éd.), Recueil informatisé des inscriptions gauloises, https://riig.huma-num.fr/, DOI : 10.21412/petrae_riig_ALL-01-01 (consulté le 20 avril 2024).

XML EpiDoc

URI : https://riig.huma-num.fr/documents/ALL-01-01

Dernière modification : 2024-03-28; Michel Lejeune (First editor); Coline Ruiz Darasse (Project coordinator and contributor); Hugo Blanchet (Contributor); María José Estarán (Contributor); Alex Mullen (Contributor); Nolwenn Chevalier (Metadata, TEI encoding); Nathalie Prévôt (Database Design)